Séverine TOMAS a soutenu son Habilitation à Diriger les Recherches intitulée "Ecoulements complexes et irrigation" le 3 avril 2019 à 14h30 à l'amphi 208 de SupAgro (Cœur d’École - 1er étage - Bât 9 - 2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier).

Devant le jury composé de :

- ANSELMET Fabien (examinateur) : Professeur IRPHE-ECM, Marseille

- BELAUD Gilles (invité) : Professeur Supagro, Montpellier

- BOUARFA Sami (invité) : HDR Irstea, Montpellier

- DANAILA Luminita (examinateur) : Professeur CORIA, Rouen

- EIFF Olivier (examinateur) : Professeur KIT- IfH, Karlsruhe, Allemagne

- MATAS Jean-Philippe (rapporteur) : Professeur LMFA – Univ. Lyon I

- PLAYAN Enrique (rapporteur) : Professeur CSIC, Saragosse, Espagne

- ROIG Véronique (rapporteur) : Professeur IMFT – INPT, Toulouse

- SIMONIN Olivier (examinateur) : Professeur – Président INPT, Toulouse

Résumé :

Il est nécessaire de mieux comprendre les mécanismes physiques liés à l’irrigation pour garantir une gestion de l’irrigation plus efficiente afin de réduire l’impact des activités humaines sur la consommation des ressources naturelles et la dégradation des milieux. La mécanique des fluides et en particulier l’étude des écoulements complexes permet alors de traiter des questions de recherche à l’interface d’autres disciplines (hydraulique, génie des procédés, mécanique, modélisation des bilans hydriques et des transferts dans le sol, ingénierie des matériels d’irrigation, efficience à la parcelle).

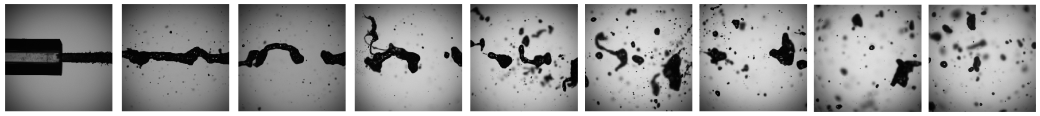

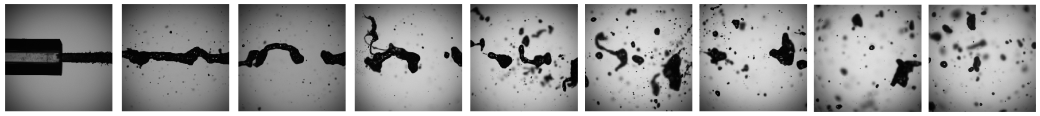

Cette synthèse présente comment la compréhension des écoulements complexes (diphasiques, millimétriques en interaction avec des processus physico-chimiques) permet d’adresser des problématiques de recherches plus globales. La diversité des outils et des approches numériques et expérimentales est à la fois stimulante et enrichissante : par exemple conduire et réaliser des études en laboratoire puis in-situ afin de valider des modèles numériques permettant de simuler entre autres l’hydrodynamique des systèmes d’irrigation et la dispersion atmosphérique de fines gouttelettes.

Cela requiert de s’intéresser à de larges problématiques de recherches depuis l’échelle des processus (paramétrer les flux turbulents de chaleur, caractériser l’atomisation d’un spray à très hauts nombres de Reynolds et Weber, analyser la structure d’un écoulement milli-fluidique et tortueux) jusqu’au cas réel (analyser la dérive et le transport in situ dans le cadre de l’aspersion avec des eaux usées traitées, comprendre les mécanismes de colmatage ou le développement de biofilms). Les perspectives à ces travaux impliquent tant des activités à moyen terme, dans le cadre d’activités déjà en cours, que des développements sur le long terme associés à des enjeux de société importants liés à la ressource en eau.