Magalie Bourblanc à soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches en Science Politique, le lundi 13 septembre 2021 à 13h30 à l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux - salle A208, 11 Allée Ausone, 33600 Pessac, devant le jury composé de :

- Corinne Delmas, Professeure de Sociologie, CENS, Université de Nantes

- David Demortain, HDR en Science Politique, Directeur de Recherche INRAE, LISIS, Université Paris-Est Marne-la-Vallée (rapporteur)

- Céline Granjou, HDR en Science Politique, Directrice de Recherche INRAE, LESSEM (rapporteure)

- Emmanuel Henry, Professeur en Science Politique, IRISSO, Université Paris-Dauphine/Institute for Advanced Study, Princeton (rapporteur)

- Pieter Leroy, Professeur en Science Politique, Radboud Universiteit Nijmegen/ Professeur Invité à l’Institut d’Etudes Avancées de l’Université de Bordeaux

- Antoine Roger, Professeur en Science Politique, Sciences Po Bordeaux/Centre Emile Durkheim (garant)

- Andy Smith, Directeur de Recherche en Science Politique, FNSP, Sciences Po Bordeaux/Centre Emile Durkheim

La nouvelle sociologie des sciences (aussi appelée Science & Technology Studies-STS) a été d’un grand secours pour ouvrir cette boîte noire. Elle n’a eu de cesse de souligner la part de politique qui se joue dans ce processus de production des connaissances, et de démontrer à quel point les facteurs techniques, sociaux, politiques et économiques sont inextricablement liés au cœur de ce processus. Certains auteurs, en particulier ceux intéressés par la science à destination politique (regulatory science), ne se sont pas contentés de mettre en évidence la dimension socio-politique de la production des savoirs mais se sont également intéressés à leurs effets en retour au niveau politique. S’ils ont parfois péché par un manque d’attention à certains facteurs structurels tels que les asymétries de ressources et de pouvoir entre acteurs et organisations au sein du politique, ils ont eu le mérite de mettre au centre des débats la question de la matérialité dans les sciences sociales. Cet intérêt pour la matérialité est également au centre des préoccupations de la sociologie de l’instrumentation de l’action publique qui entend se pencher, quant à elle, sur les objets techniques comme mode d’expression plus discrète du politique dans la fabrique des politiques publiques.

Ce mémoire à visée programmatique repose la question de ce que fait l’expertise à l’action publique en croisant les approches de ces deux littératures complémentaires que sont l’approche par l’instrumentation de l’action publique et celle en STS. Les apports respectifs de ces deux littératures pourront être favorablement combinés au-travers de l’intérêt porté aux savoirs outillés. En effet, c’est en empruntant au courant de l’instrumentation technique l’idée de prêter attention à l’outillage de l’expertise et à la sociologie des sciences l’idée de s’intéresser à la construction des savoirs de l’expertise que nous avons forgé le concept de « savoir outillé ». A la différence du courant de l’instrumentation de l’action publique, la notion de savoir outillé s’intéresse très en amont, aux étapes de production de la science et des savoirs experts. Par rapport aux STS, la notion de savoir outillé prend en compte le déjà-là de l’action publique : ses cadres, ses acteurs, ses institutions, et sa vision du monde, en somme tout ce qui fait l’épaisseur socio-politique des instruments.

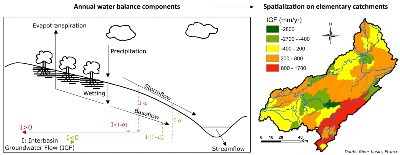

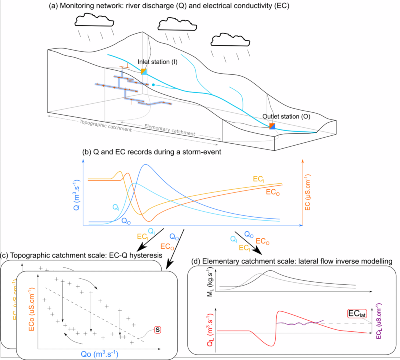

La plupart des travaux autour de l’expertise à destination politique évoquent des effets de cadrage produits par l’expertise scientifique au sein de l’action publique. Le concept de savoirs outillés permet d’aborder ces effets de cadrage mais aussi d’aller au-delà pour étudier des effets plus directement liés à leur dimension matérielle. Nous relions ici cette dimension matérielle aux spécificités des politiques de l’environnement. Leur lien aux objets de nature et au territoire fait que les assemblages socio-techniques produits autour de l’expertise scientifique sont difficiles à stabiliser au départ. Il en découle qu’ils s’avèrent relativement peu négociables par la suite lors de leur circulation dans diverses administrations publiques : la complexité et le niveau d’incertitude qu’ils doivent gérer est telle que cela favorise l’inertie plutôt que les opportunités d’ajustements ou de re-définition. Nous évoquons dès lors la dynamique des effets institutionnels produits, à savoir des effets verrou et plus généralement des effets de dépendance aux savoirs outillés au sein de l’action publique. A l’appui de cette discussion, nous sommes partis de propositions développées sur des terrains en France et en Afrique du sud, autour notamment de la question des pollutions diffuses agricoles, des problèmes d’eutrophisation et d’algues vertes et des débits écologiques dans les rivières.

En recourant au concept de savoirs outillés pour analyser l’expertise scientifique comme opérateur du changement (ou de la résistance au changement) au sein de l’action publique, on s’écarte d’une sociologie plus classique des transferts de normes ou de la traduction, centrée sur des acteurs intermédiaires ou passeurs. Ce mémoire inédit s’interroge enfin sur l’opportunité d’esquisser dans le sillage de ce concept de savoirs outillés une science politique moins anthropocentrée : une science politique environnementale en quelque sorte de la même façon qu’il existe par exemple une sociologie environnementale autour de cette injonction au « bring the material back in » dans les études sur les problèmes d’environnement.