Mardi 05/11/24 à 18h, Gazette Café, 6 rue Levat Montpellier

La crise des eaux souterraines en Méditerranée : la gouvernance en question

Mardi 05/11/24 à 18h, Gazette Café, 6 rue Levat Montpellier

La crise des eaux souterraines en Méditerranée : la gouvernance en question

Jeudi 17 octobre à 14h

Dans la continuité de la visite de jeunes chercheurs que nous avons eu récemment à G-EAU et qui proposaient de discuter la notion et les implications "d'une modélisation située", l'IRD organise le webinaire suivant.

Tobias Krueger, hydrologue de formation mais développant des approches très interdisciplinaires au sein de son institut, présentera ses réflexions sur le sujet.

Vous êtes plus que les bienvenus - des liens forts avec les questionnements G-EAU !

Lien zoom : https://bit.ly/3U7q3Hm

https://www.ird.fr/intranet/seminaires-scientifiques-cosavez-vous-programmation

Publication de IRD le Mag' : une brève évoquant les travaux de nos collègues de G-EAU, PALOC et leurs partenaires ouest-africains sur la gestion vertueuse de la ressource hydrique transfrontalière du fleuve Gambie.

L'efficacité des politiques institutionnelles de réduction du risque inondation demeure un enjeu majeur, exacerbé par les évolutions du climat.

Dans l'objectif de dresser un diagnostic de la situation de la réutilisation des eaux usées dans le sud de l'Algérie, cette thèse a pris comme exemple d'étude les oasis de Ghardaia au sud de l’Algérie.

Jean-Claude Mailhol, viticulteur et ancien collègue de l’UMR G-EAU raconte son expérience d’irrigation de ses vignes avec des eaux usées traitées dans Télérama.

Le système Neste est un réseau de canaux et de barrages qui garantit de l'eau aux rivières de Gascogne. Couvrant un territoire de 8 400 km² à cheval sur cinq départements français, il est géré en partie par Rives & Eaux du Sud-Ouest (anciennement la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne) depuis 1960, puis dans sa totalité à partir de 1990.

CLEPSYDRA est un projet InterReg financé par le programme européen EURO-MED, ayant démarré en 2024.

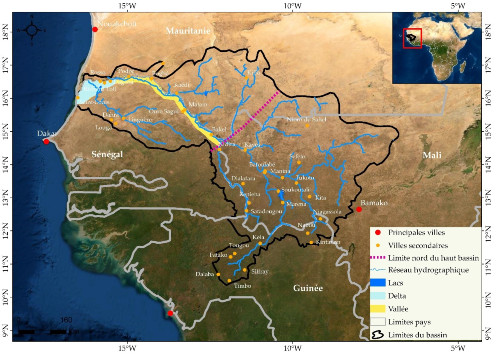

© Goudiaby O. - Fig. 1 : Localisation du bassin du fleuve Sénégal

© Goudiaby O. - Fig. 1 : Localisation du bassin du fleuve Sénégal

La compréhension de la pluviométrie et de sa variabilité spatio-temporelle constitue un enjeu majeur pour les études hydrologiques, le développement des activités socioéconomiques et la gestion des ressources en eau.

Du point de vue hydrologique, la pluie constitue une variable clé pour la simulation des écoulements. Cependant, en Afrique de l’Ouest et particulièrement dans le bassin du fleuve Sénégal, les données de pluies observées sont souvent lacunaires et difficilement accessibles limitant ainsi toute analyse hydrologique robuste.

Dans ce contexte, l’alternative serait d’utiliser les pluies estimées par satellites actuellement disponibles pour la simulation des débits. L’objectif de cette thèse est donc d’évaluer la performance de vingt-trois produits de pluies par satellites pour la modélisation hydrologique dans le bassin du fleuve Sénégal. La méthodologie comporte quatre phases :

Mots clés : Pluies par satellites, Modélisation hydrologique, Calage/Validation, Bassin du fleuve Sénégal

La durabilité des zones humides et leur capacité à fournir des services écosystémiques (SSE) sont menacées par l'augmentation de la pression foncière et le changement climatique. La gestion des zones humides est complexe et pose des défis aux agences publiques. Cette thèse explore deux aspects moins étudiés de la gestion des zones humides dans l'économie de l'environnement.

Premièrement, l'évaluation économique des biens et services environnementaux néglige souvent les services culturels, qui sont essentiels à la continuité culturelle. Le premier essai aborde cette question en mesurant la valeur économique des services culturels par le biais d'une expérience de choix discret axée sur la danse des roseaux et les zones humides en Eswatini. L'étude a montré que les personnes interrogées avaient des attitudes positives à l'égard de la gestion des zones humides, mais qu'elles avaient une utilité positive inattendue à payer des impôts plus élevés, peut-être parce que les services culturels sont sous-évalués ou qu'il existe des problèmes d'incommensurabilité.

Deuxièmement, la gestion durable des zones humides est entravée par les perceptions différentes des utilisateurs et des décideurs concernant l'importance de l'ESS, ce qui fait de la gestion des zones humides un "problème épineux". Le deuxième essai a utilisé la méthodologie Q pour explorer les points de vue des parties prenantes sur les ressources naturelles essentielles fournies par le barrage et la réserve naturelle de Hawane. Trois points de vue se sont dégagés : "Les utilisateurs de l'eau, les défenseurs de l'environnement et les utilisateurs traditionnels, avec un consensus sur l'importance de la purification et de la régulation de l'eau. Ces résultats suggèrent que la méthodologie Q peut aider à comprendre les perspectives des parties prenantes et à réduire la complexité de la gestion.

Dans l'ensemble, la recherche souligne l'importance de prendre en compte les services culturels dans les études d'évaluation et d'utiliser des méthodologies telles que la méthodologie Q pour préparer les études d'élicitation des préférences, contribuant ainsi à des stratégies de gestion des zones humides plus efficaces et plus inclusives.

|

| Graduation © Linda Siphiwo Mahlalela |